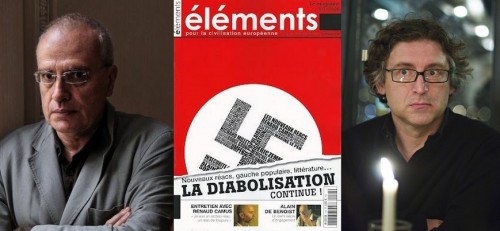

Après Richard Millet, Michel Onfray...

Nous sommes dans une période moins stagnante qu’il n’y paraît. C’est ce que révèle le torpillage soudain de l’exposition Albert Camus et la réaction vigoureuse du philosophe Michel Onfray, mis en cause dans Le Monde des 15 et 18 septembre 2012.

Auteur de nombreux essais rédigés d’une plume élégante et polémique, Michel Onfray s’est fait connaître d’un large public. Ce qui intéresse chez lui, ce sont des changements de perspectives dont atteste par exemple son livre récent sur Freud, Le crépuscule d’une idole (Grasset, 2010), un pavé de 600 pages asséné sur le crâne d’une des plus intouchables divinités de l’époque.

Onfray y décrivait sa propre évolution. Petit Normand pauvre, père ouvrier, mère faisant des ménages, « pas de vacances, jamais de sorties, aucun cinéma, ni théâtre ni concert bien sûr, pas de musées, pas de restaurants, pas de salle de bains, une chambre pour quatre, des toilettes dans la cave, pas de livres, évidemment… » Dès que l’occasion s’offrit, il se révéla pourtant dévoreurs de textes. Bac à dix-sept ans, études de lettres, professeur de philo dans un lycée technique pendant vingt ans, fondateur enfin de l’Université populaire de Caen en 2002.

Trois auteurs découverts très tôt, dit-il, l’ont marqué à jamais. Nietzsche, Marx et Freud. « Trois éclairs dans le ciel noir de mes années post-orphelinat ». Le premier, Nietzsche, lui apprenait que « le christianisme n’est pas une fatalité, qu’il y avait une vie avant lui et qu’on pourrait très bien accélérer le mouvement pour l’avènement d’une vie postérieure ». Du second, il conservait le souvenir ébloui du Manifeste communiste de 1848. Souvenir tempéré ensuite par la découverte de Proudhon et de la mauvaise foi de son concurrent. Exit donc Marx, au profit des libertaires français. Enfin, le troisième auteur, Freud : « Il me faisait découvrir que la sexualité pouvait se penser sans souci de Dieu ou du Diable… » Freud ouvrait les portes d’un continent inconnu. Mais délivré à des gamins en pleine évolution sexuelle, son message pouvait avoir des effets problématiques : « On nous demandait d’enseigner une matière éminemment combustible auprès d’âmes inflammables. J’ai un peu touché du doigt, là, le pouvoir dangereux des psychanalystes. J’ai alors développé une méfiance instinctive et viscérale à l’endroit de leur caste sacerdotale… »

En fin de son démontage de Freud, Onfray a rassemblé des notes, dont l’une concerne Albert Camus et Jean-Paul Sartre (p. 593-594) : « Albert Camus ayant dit la vérité sur la nature criminelle du régime soviétique dans L’Homme révolté s’est entendu dire par Sartre que le bon accueil de son livre par la droite invalidait l’ouvrage, laissant entendre par là que la vérité se trouve à gauche et l’erreur à droite… Camus répondit à Sartre : « On ne décide pas de la vérité d’une pensée selon qu’elle est à droite ou à gauche et encore moins selon ce que la droite ou la gauche décident d’en faire. Si enfin la vérité me paraissait être de droite, j’y serais »… Réaction d’Onfray : « Nous souffrons toujours de cette hémiplégie… Camus a montré le chemin : “Si enfin la vérité me paraissait être de droite, j’y serais”. Je consens à cette magnifique phrase. »

Cette pensée, justement, a servi d’introduction à l’essai de Michel Onfray publié chez Flammarion en 2012, L’Ordre libertaire, la vie philosophique d’Albert Camus. Sartre n’en sort pas grandi.

Cet essai ajouté à la dimension médiatique de Michel Onfray, ont fait que ce dernier a été sollicité pour diriger l’exposition Albert Camus prévue à Aix-en-Provence en 2013 (centième anniversaire de la naissance de l’écrivain). C’est là que l’actualité, soudain, nous rejoint.

Sur son site Twitter, le 14 septembre, Michel Onfray vient d’annoncer en effet qu’il renonçait à être le commissaire de cette exposition. Pourquoi ? Il faut savoir que l’actuelle ministre socialiste de la Culture, Aurélie Filippetti, avait soutenu contre Onfray la candidature de Benjamin Stora. Celui-ci est sans vrai rapport avec Camus, mais il est l’historien de la guerre d’Algérie que préfèrent le FLN algérien et les anciens « porteurs de valises ». Apprenant que son candidat était écarté, la ministre annonça qu’elle retirait tout soutien officiel à l’exposition…

L’affaire se corse quand on sait qu’en visite à Alger cet été, Michel Onfray n’avait pas pris de gants pour évoquer un passé brûlant : « Je vous rappelle, avait-il dit, que (pendant la guerre d’Algérie) ce sont les Algériens qui ont choisi la voie de la violence et sont à l’origine du plus grand nombre de morts du côté algérien ». On imagine les réactions devant ce rappel d’une vérité historique qui n’est pas bonne à dire !

Ripostant aux informations publiées dans la presse après la décision de Mme Filipetti, Michel Onfray a précisé dans Le Monde du 18 septembre qu’il se retirait de « cette pétaudière où se mélangent de façon déraisonnable les ego surdimensionnés, la chiennerie de la politique politicienne, les pathologies mentales, les intrigues de réseaux, le copinage d’anciens combattants d’extrême gauche reconvertis dans l’opportunisme social-démocrate, la niaiserie d’une ministre confondant usage public des crédits et punition idéologique […] Je bénis cette aventure de m’avoir fait découvrir cette nef de fous ! Mais je n’en suis plus… En France, l’atmosphère intellectuelle est toujours à la guerre civile… » C’était bien vu et bien dit.

Dans le même numéro du Monde (18 septembre), en p. 13, on apprenait au passage que Caroline Fourest, essayiste connue pour ses positions féministes, avait été prise à partie à la Fête de L’Humanité (le 15 septembre) alors qu’elle devait débattre du FN. L’incident a entrainé l’annulation du débat. Depuis plusieurs jours, le site « Oumma.com » [l’Oumma est la communauté des croyants] et les « Indigènes de la République » avaient appelé à interdire la présence de Caroline Fourest : « quelqu’un d’islamophobe n’est pas qualifié pour faire la leçon au FN ». De fait, son féminisme et son laïcisme avaient conduit Caroline Fourest à exprimer des réserves à l’égard d’un Islam trop présent en France à son gré. Voici encore un parcours à suivre. Nous sommes dans une époque où les anciens clivages sont bousculés.

Dominique Venner (Site de Dominique Venner, 19 septembre 2012)